Alexandre Scriabine (1872-1915)

« L’art n’est qu’un moyen pour s’enivrer,

un vin merveilleux.«

Scriabine

Alexandre Scriabine est une figure des plus originales de la musique russe du 20ème siècle. Moins joué aujourd’hui, il était à son époque, un compositeur plus important que Tchaïkovski.

Le jeune Scriabine a connu ses premiers chocs musicaux grâce à la musique de Chopin et de Wagner. Plus tard, il s’est intéressé à Debussy, à Ravel et à Richard Strauss, avant de comprendre que l’harmonie classique avait fait son temps. Il a ainsi proposé son propre langage musical, avec un objectif : celui d’aboutir à une œuvre d’art total censée conduire les spectateurs vers une forme d’extase.

Alexandre Scriabine était un excellent pianiste. Il a beaucoup écrit pour son instrument et par exemple, son Etude en ré dièse mineur est devenue très célèbre.

Alexandre Scriabine a été un maître de la grande forme libre et il a aussi été un virtuose de la miniature.

En Russie pendant les années 1910, Alexandre Scriabine était considéré comme le chef de file du courant moderniste.

Je trouve fascinante l’évolution de son langage musical, partant du romantisme influencé par Chopin et Brahms, passant par Wagner et Rimsky-Korsakov, pour s’achever brutalement dans un style proche de Schönberg, mais plus flamboyant et personnel. C’est ce que je veux partager dans cet article…

Écoutes courtes marquant son évolution stylistique

Études pour Piano : Op. 2 – 1889 / Op. 8 – 1894 / Op.42 – 1903 / Op. 65 – 1912

Op. 2 No. 1 in c♯ minor: Andante – Op. 8 No. 12 en Ré♯ mineur: Patetico – Op. 42 No. 3 en Fa♯ majeur: Prestissimo – Op. 42 No. 4 en Fa♯ major: Andante – Op. 65 No. 3: Molto vivace

Par Vladimir Horowitz (1968 live Op.8 – 1972 studio, les autres)

Sonates – Extraits de 3 périodes :

- 1892 : Romantique inspirée par son modèle Chopin, sonate N°1 Op. 6

1er Mouvement (sur 4) Allegro con fuoco – par Vladimir Ashkenazy - 1907 : Langage plus personnel, sonate N°5 Op. 53 en Fa# Majeur,

Allegro – Presto con allegrezza Meno – par Sviatoslav Richter - 1912 : Moderne et mystique, sonate N°9 Op. 68 « Messe noire » – par Pierre-Laurent Aimard

Concerto et musique symphonique

- Concerto pour Piano et Orchestre Op. 20 (1896-97), 1er Mouvement (Allegro) (7’50)

- Rêverie, Op. 24 (1898) (4′)

- Symphony No. 3 in C minor, Op. 43 – « Le Poème Divin« : 3. Jeu Divin (Allegro – vivo – allegro) (9’53)

- Mystérium – Introduction (Lent. Impérieux) (6’25)

(projet inachevé commencé en 1903, repris et achevé par Alexander Nemtin)

Écoutes longues

Symphonie n°2 * en Do mineur Op. 29 (1901)

00:00 – I. Andante 05:42 – II. Allegro 14:59 – III. Andante 26:36 – IV. Tempestoso 32:05 – V. Maestoso

Par le Scottish National Orchestra, Neeme Järvi, direction.

Mysterium * (complété par Alexander Nemtin)

I. Univers

Michel Tabachnik, Direction – Susan Narucki, soprano – Håkon Austbø, piano – North Netherlands Orchestra – North Netherlands Concert Choir. Enregistrement live de 2006.

Œuvres pour Piano

Sonate N°2 en Sol# mineur (Sonata-Fantasy) Op. 19 (1895-97)

1. Andante – 2. Finale : Presto

Par Evgeny Kissin (2022)

Poème-Nocturne for piano, Op. 61 (1911-12).

Par Sviatoslav Richter, Piano (1993)

Sonata No. 9, Op. 68 « Messe noire » (1912-13)

Par Pierre-Laurent Aimard, Piano

Deux Danses * Op.73 (1914)

n°1 « Guirlandes » & n°2 « Flammes sombres«

Par Vladimir Sofronitsky, Piano (1960)

Cinq Préludes, Op. 74 (1914)

I. Douloureux, déchirant – II. Très lent, contemplatif – III. Allegro drammatico – IV. Lent, vague, indécis – V. Fier, belliqueux

Par Emil Gilels, Piano (1984)

Œuvres symphoniques

Concerto pour piano et orchestre en fa dièse mineur, op. 20, en fa dièse mineur, (1896-97)

par Peter Jablonski, Piano · Deutsches Symphonie-Orchester Berlin · Vladimir Ashkenazy, Direction (1996)

1. Allegro

2. Andante

3. Allegro

Les 3 mouvements par Vladimir Ashkenazy, Piano – London Philharmonic Orchestra, Lorin Maazel, Direction (1971)

Rêverie, Op. 24 (1898)

Par Radio-Symphonie-Orchester Berlin · Vladimir Ashkenazy, Direction.

Le Poème de l’Extase, Op. 54 (1904-07)

Par Radio-Symphonie-Orchester Berlin · Vladimir Ashkenazy, Direction.

Prométhée ou le Poème du feu * Op. 60 (1908-10)

Par Anatol Ugorski, Piano – Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez – Chicago Symphony Chorus, Duain Wolfe

Le coin des écoutes comparatives

Vers la flamme : Poème pour Piano, op. 72, (1914) *

Vladimir Sofronitsky (1946)

Grigory Sokolov (1973)

Michael Ponti (1974)

Arcadi Volodos (2005)

Andrei Korobeinikov (2008)

Heinrich Neuhaus (1951)

Vladimir Horowitz (1974)

Sviatoslav Richter (1994)

Igor Zhukov (1980)

Alexandre Kantorow (2022)

* Pour en savoir plus…

Évolution de son langage musical

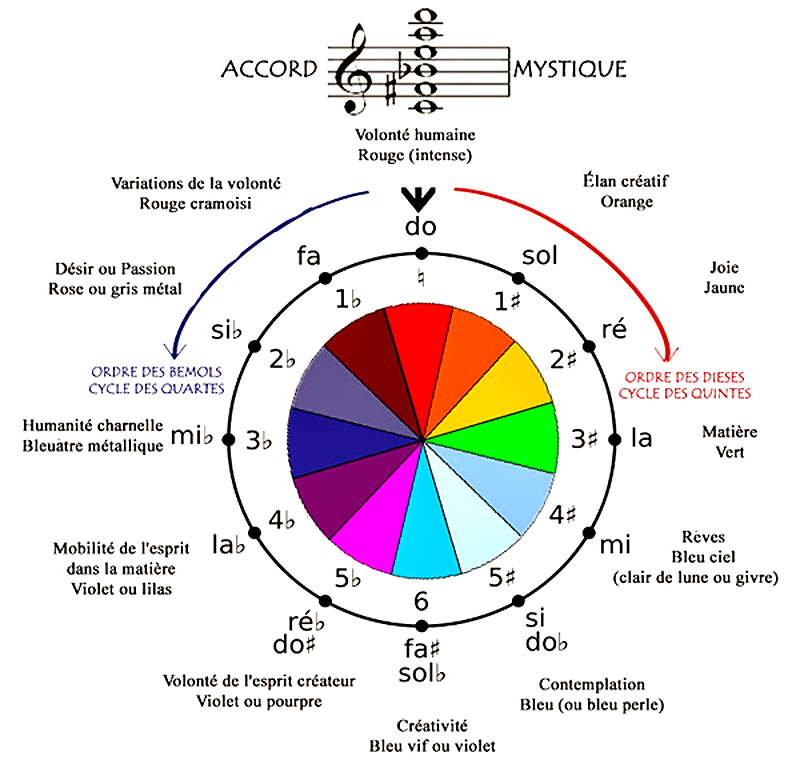

Dans ses premières années, il est très influencé par la musique de Frédéric Chopin et écrit des œuvres dans un style romantique tardif relativement tonal. Plus tard, et indépendamment de son contemporain très influent, Arnold Schoenberg, Scriabine a développé un langage musical substantiellement atonal et beaucoup plus dissonant, qui s’accordait avec sa marque personnelle de mysticisme. Scriabine était influencé par la synesthésie, et associait des couleurs aux différents tons harmoniques de sa gamme atonale, tandis que son cercle de quintes codé en couleurs était également influencé par la théosophie. Il est considéré par certains comme le principal compositeur symboliste russe.

Vers la flamme : Poème, op. 72, (1914)

Voici deux textes de présentation (anonymes) extraits de YouTube:

Comme Liszt, Scriabine transpose ses préoccupations philosophiques et sa quête mystique dans ses compositions. Influencé par la théosophie (doctrine nourrie de religions orientales, de philosophie et de mythes grecs), il envisage la musique comme un moyen d’accéder au divin. Selon lui, le monde serait transfiguré par un feu purificateur, idée à l’origine de la partition symphonique Prométhée, le Poème du feu (1908-1910) et de Vers la flamme, la dernière de ses œuvres intitulées Poèmes.

Dans le sillon de Liszt, Wagner et Debussy, cette pièce pour piano dissout la tonalité. Des répétitions hypnotiques vibrant de trilles, de trémolos et d’accords répétés, s’accompagnent de variantes qui font avancer le discours. La progression, jalonnée d’indications expressives qui en signalent les étapes (« sombre », « avec une émotion naissante », « avec une joie voilée », « de plus en plus animé », « avec une joie de plus en plus tumultueuse »), conduit à l’apogée extatique, à jouer « comme une fanfare ».

…

Vers la flamme est l’une des dernières pièces pour piano composées par Alexandre Scriabine en 1914. La mélodie de cette œuvre est très simple, composée principalement de demi-tons descendants. Cependant, les harmonies inhabituelles et les trémolos difficiles créent une luminosité intense et ardente. Cette pièce devait être la onzième sonate de Scriabine, mais il a dû la publier plus tôt que prévu pour des raisons financières. C’est pourquoi elle est simplement intitulée « poème » et non « sonate ». Selon le célèbre pianiste Vladimir Horowitz, cette pièce s’inspire de la conviction excentrique de Scriabine selon laquelle une accumulation constante de chaleur finirait par causer la destruction du monde. Le titre de la pièce reflète la destruction ardente de la Terre, ainsi que l’accumulation émotionnelle constante et le crescendo tout au long de la pièce qui mènent finalement « vers la flamme ».

Voici également un extrait d’interview de Vladimir Horowitz en 1974, retranscrit de l’anglais :

…« Mais il était le père du piano moderne, le père du pianisme et le père de la forme sonate. Extraordinaire. Extraordinaire.

C’est pourquoi cela m’intéresse tant. Si le musicien fait un don, je ne m’intéresse pas à lui, ni à un pourcentage de sa musique ou quoi que ce soit d’autre. Je sais simplement que c’est de la bonne musique.

Il s’est donc intéressé à Clementi, et à ce moment-là, il n’y avait que Clementi, oui. Scriabine, il pensait aussi que c’était difficile à comprendre pour le public. C’est pourquoi il était réticent à jouer beaucoup, mais il a beaucoup joué Scriabine.

Scriabine était un mystique à la fin de sa vie. Et dans son imagination, il pensait qu’un jour viendrait où la chaleur détruirait le monde. Il y croyait, il ne savait pas que l’atome pouvait même être inventé à cette époque.

Elle a été composée en 1912. Le titre de cette œuvre est Vers La Flamme. Elle est très moderne, très percussive. Elle est très folle. Elle est très difficile à appréhender. Et c’est une œuvre très palpitante. Oui, je dois prendre la veste. C’est une œuvre difficile. Elle est très spéciale. C’est une musique tout à fait spéciale. C’est un piano plus percussif.

C’est une musique un peu effrayante. Préparez-vous à un son puissant. Si je ne m’effondre pas, c’est bon.

D’accord, allons-y. C’est difficile. Oui, ça l’est. »

Puis il enlève sa veste, se met au piano, et joue la pièce qu’il achève dans un éclat de rire en disant « C’est difficile ! »…

Prométhée ou le Poème du feu op. 60 (Boulez)

Prométhée ou le Poème du feu op. 60 pour piano, chœur, grand orchestre et « luce », sorte d’orgue à couleurs censé créer les effets synesthésiques souhaités par le compositeur.

Wikipédia à propos de l’orgue chromatique : « La partie pour orgue chromatique est notée sur une portée distincte, en clé de sol en haut de la partition, et se compose de deux parties : l’une change avec l’harmonie et va toujours vers la note fondamentale de l’harmonie dominante, produisant ainsi la couleur que Scriabine associe à chaque tonalité ; l’autre se compose de notes beaucoup plus longues, soutenues sur plusieurs mesures, et ne semble pas être liée à l’harmonie (ni donc à la première partie), mais monte lentement dans la gamme, un ton à la fois, les changements étant espacés de plusieurs pages de partition, ou d’une minute ou deux. La relation entre cette partie et la première partie, ou avec la musique dans son ensemble, n’est pas claire.

La partition n’explique pas comment deux couleurs différentes doivent être présentées en même temps pendant une représentation. Cette partie de l’orgue de couleurs contient également trois parties à un moment donné de la partition.

Les sources divergent quant aux intentions de Scriabine concernant la réalisation de la partie pour orgue chromatique : beaucoup affirment que les couleurs devaient être projetées sur un écran devant le public, mais d’autres affirment qu’elles devaient inonder toute la salle de concert et que leur projection sur un écran n’était qu’un compromis adopté après qu’il se soit avéré impossible ou irréalisable d’inonder la salle de concert. La partition elle-même ne contient aucune indication sur la manière dont cela devait être réalisé.

Deux Danses Op.73 (1914)

Ci-dessous une proposition de colorisation de « Guirlandes » par Rob Colley, Piano et Sarah Colley, Vidéo, pour se rapprocher de l’idéal visionnaire de Scriabine dans sa dernière période.

Symphonie n°2

La Deuxième Symphonie a été achevée en 1901, un an après la première. C’est la plus traditionnelle de ses symphonies en termes de structure formelle. Les deux premiers mouvements (Andante, Allegro) sont joués sans interruption et forment structurellement un mouvement de sonate classique. Dans le troisième mouvement (Andante), cependant, il fait un progrès remarquable vers le son fortement chromatique associé au Scriabine mature. Le mouvement s’ouvre sur un chant d’oiseau joué à la flûte, autre caractéristique de Scriabine. Le reste du mouvement, avec ses fréquentes évocations de chants d’oiseaux et d’autres sons de la nature, est comme une longue promenade onirique dans la nature sauvage. Même le climax central est naturel. Le quatrième mouvement (Tempestuoso), un scherzo en mineur, est un mouvement charmant, plein de turbulences dans les cordes, les timbales et les cuivres, interrompu brièvement par endroits par des passages plus lyriques. Vers la fin du mouvement, la tonalité module vers le majeur et mène sans transition au mouvement final Maestoso, avec une reprise majestueuse du thème d’ouverture de la symphonie. Cette œuvre marque une étape importante dans l’évolution de Scriabine en tant que compositeur, et a encore quelque peu choqué son public initial lors de sa création à Saint-Pétersbourg sous la direction d’Anatol Lyadov le 12 janvier 1902. – John Dobson

Mysterium : Préparation pour le Mystère Final

« Il n’y aura pas un seul spectateur. Tous seront participants. L’œuvre nécessite des personnes spéciales, des artistes spéciaux et une culture entièrement nouvelle. La distribution comprend un orchestre, un grand chœur mixte, un instrument avec des effets visuels, des danseurs, une procession, de l’encens et une articulation rythmique texturale. La cathédrale dans laquelle elle se déroulera ne sera pas construite d’un seul type de pierre, mais changera continuellement en fonction de l’atmosphère et du mouvement du Mysterium. Cela sera réalisé à l’aide de brumes et de lumières, qui modifieront les contours architecturaux. » Alexandre Scriabine

Le grand oratorio synesthésique « Mysterium » a été achevé, arrangé et orchestré par le chef d’orchestre et compositeur Alexander Nemtin (1936-1999) à partir des esquisses compilées par Scriabine, d’une longueur de 72 pages, en une œuvre concertante en trois parties intitulée « Préparation au mystère final ».

I. Univers

II. Homme

III. Transfiguration

Le projet (extrait de l’article de Wikipédia)

… Scriabine voulait que cette pièce fasse appel à tous les sens (par des dispositifs tels que son « clavier à lumières » ou d’autres moins connus et souvent imaginés par le musicien lui-même, ainsi qu’à des rites, des danses et des caresses (voire des relations sexuelles), les spectateurs étant acteurs à part entière de la cérémonie. L’exécution de cette pièce, dont les aspirations mystico-philosophiques sont à mettre en rapport avec les théories théosophiques auxquelles Scriabine s’était beaucoup intéressé durant ses quinze dernières années, devait être suivie par la disparition de l’humanité (voire de l’univers) dans l’extase et son remplacement par des êtres plus « nobles »…

Si vous voulez écouter sans interruption les 2h30 de cette œuvre titanesque, voici le lien de YouTube :

https://youtu.be/xT92SvAIobY?si=oSVYhFPbVRwFUJO3

Stanislav Kochanovsky, conductor Alexander Ghindin, Piano Nadezhda Gulitskaya, Soprano Hungarian Radio Choir Belgian National Orchestra / Concert public enregistré en 2018 à Bruxelles.