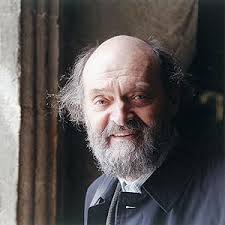

Arvo Pärt (1935…)

Le silence comme lumière

Écouter Arvo Pärt, c’est traverser le silence sans le rompre.

Sa musique ne cherche ni l’effet ni l’explication. Elle émerge, plane, se retire, laissant dans l’air une vibration de paix grave, parfois inquiète, mais toujours essentielle.

Il est fascinant de suivre l’évolution de son écriture vers toujours plus de dépouillement, de respiration, et de silence.

Arvo Pärt est né en 1935 en Estonie. D’abord influencé par les musiques sérielles et expérimentales, il opère un tournant radical dans les années 1970 vers un style épuré et spirituel qu’il nomme “tintinnabuli” — du latin tintinnabulum, la petite cloche.

Ce langage minimaliste repose sur des lignes diatoniques simples, des accords majeurs, une lenteur assumée et un silence habité. Ses œuvres, empreintes de spiritualité, sont marquées par une influence religieuse profonde (chrétienne orthodoxe, grégorienne ou byzantine), sans jamais se refermer sur un dogme.

Aujourd’hui mondialement reconnu, Pärt est l’un des compositeurs contemporains les plus joués — et les plus écoutés… en silence. Vous pouvez visionner un court documentaire d’Arte qui lui est consacré.

Écoutes brèves : musique contemporaine du XX°s. post-moderne

Voici un petit florilège des œuvres de ce grand compositeur.

Si vous voulez en savoir plus ou remettre les extraits dans leur contexte, cliquez sur les titres rouges suivis de **.

Le lien vous mènera directement à l’article correspondant en bas de page. Pour remonter, cliquer sur la flèche en bas à droite.

Piano de la première période :

Vier Leichte Tanzstücke für Piano – Partita, Op 2

Œuvre majeure de la première période : Credo

Compositions majeures des années 1976-77 :

Für Alina – Fratres (Violon / Piano) – In memoriam of Britten

Compositions vocales de la deuxième période :

Magnificat – The Woman with the Alabaster Box – Vigencita

Première période : néoclassique et sérielle

Vier Leichte Tanzstücke für Piano ** (1956-57)

Quatre pièces faciles de danse pour piano

Par Jeroen van Veen, piano

Partita, Op 2 (1958), dedicated to Prof. Bruno Lukk

00:00 1. Toccatina 00:46 2. Fughetta 01:40 3. Larghetta

04:38 4. Ostinato

Par Tähe-Lee Liiv, qui joue sans partition (!), Piano

Sonatine No. 1 (1958-59)

I. Allegro – II. Larghetto – III. Allegro

Sonatine No. 2 (1958-59)

I. Allegro – II. Largo – III. Allegro

Collage sur B-A-C-H ** (1964)

Par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Kristiina Poska, Direction

Concerto piccolo

sur B-A-C-H (1964)

I. Preciso – II. Lento – III. Deciso

Par l’Orchestre Des Pays De Savoie, Nicolas Chalvin, Eric Aubier, Roustem Saïtkoulov

Credo ** (1968)

Par le Estonian National Philharmonic Orchestra; Estonian Philharmonic Chamber Choir; Ellerhein; Estonian National Male Choir; Conductor Tõnu Kaljuste, Dirction.

Période intermédiaire

En 1968, en proie à une crise créatrice, et à la suite de la censure par le régime communiste de son œuvre Credo[6],[5], Arvo Pärt renonce au sérialisme et plus globalement à la composition elle-même, et ce durant une dizaine d’années, temps qu’il consacre à l’étude du plain-chant grégorien et à celle de compositeurs médiévaux français et flamands tels que Guillaume de Machaut, Ockeghem, Obrecht et Josquin des Prés[3]. Ces études et réflexions aboutiront à l’écriture d’une pièce de style intermédiaire, la Symphonie no 3 (1971).

Symphonie no 3 ** (1971)

1. Attacca (7’09) – 2. Più mosso Attacca (7’24) – 3. Alla breve (9’28)

Par le Estonian National Symphony Orchestra – Paavo Järvi, Direction

Deuxième période : Tintinnabulum

Son évolution stylistique est notable en 1976 avec la composition d’une pièce pour piano devenue célèbre, Für Alina, qui marque une rupture avec ses premières œuvres et qui pose les jalons de son nouveau style, qualifié par lui-même de « style tintinnabuli »[4],[5]. L’auteur l’explique ainsi : « Je travaille avec très peu d’éléments – une ou deux voix seulement. Je construis à partir d’un matériau primitif – avec l’accord parfait, avec une tonalité spécifique. Les trois notes d’un accord parfait sont comme des cloches. C’est la raison pour laquelle je l’ai appelé tintinnabulation ». L’année suivante, Pärt écrira dans ce nouveau style trois de ses pièces les plus importantes et reconnues : Fratres, Cantus in Memoriam Benjamin Britten et Tabula rasa.

Für Alina ** (1976)

Une page minimale, désarmante. Deux lignes : l’une chante, l’autre sonne. Le reste est silence. Par Jürgen Kruse, Piano.

Par Andrey Surotdinov, Piano – Concert sans public en 2020

dans la Cathédrale Ste-Katherine de Saint-Petersburg.

Cantus in Memory of Benjamin Britten (1977)

Par l’Orchestre philharmonique de Radio France,

Kent Nagano, Direction (2020)

Tabula rasa ** (1977)

Par Ji-Yoon Park, Violon, Marc Desmons, Alto, et l’Orchestre Philharmonique sous la direction de Kristiina Poska. (2024)

Premier mouvement Ludus (« Jeu »)

Deuxième mouvement, Silentium (« Silence »)

Spiegel im Spiegel ** (1978 – pour violon et piano)

Par Ji Yoon Park, Violon, & Catherine Cournot, Piano

Le coin des versions comparées

Fratres ** (1977)

Version de 1980 pour Violon et Piano

Par le dédicataire Gidon Kremer, Violon & Keith Jarrett, Piano

Version de 1989 pour quatuor à cordes

Par Rudolf Werthen · Arnold Kobyliansky · Michael Kugel · France Springuel – Membres de l’ensemble I Fiamminghi

Version de 1991 pour orchestre à cordes et percussions

Par Paavo Järvi: Estonian National Symphony Orchestra

Version de 1992 pour violon, orchestre à cordes et percussions

Par Aylen Pritchin, Violon et l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe, Nicolas Krauze, Direction

Version de 2010 pour quatuor de Saxophone

Par le Amstel Quartet – Saxophones

Version de 2017 – Adaptation pour Violoncelle et électronique*

Par Hermine Horiot, Violoncelle, avec l’agrément de Arvo Pärt

Compositions vocales

Solfeggio (1964)

Par le Estonian Philharmonic Chamber Choir · Tõnu Kaljuste

De Profundis (Psalm 129) (1980)

Par le Theatre of Voices · Christopher Bowers-Broadbent, Orgue · Dan Kennedy, Percussions · Paul Hillier, Direction

Magnificat ** (1989)

Par Estonian Chamber Choir – Paul Hillier, Direction.

The Woman with the Alabaster Box ** (1997)

Par The Sixteen · Harry Christophers

Kanon pokajanen (1997)

Par le Croatian Radiotelevision Choir – Kaspars Putniņš, Direction

Vigencita (2012)

Par Vox Clamantis – Jaan-Eik Tulve, Direction

** Pour en savoir plus…

Première période : néoclassique et sérielle

… sur Arvo Pärt

… sur Vier Leichte Tanzstücke für Piano (1956-57) – « Musik für Kindertheater » (Musique pour le théâtre pour enfants)

I. Der gestiefelte Kater (Le chat botté)

II. Rotkäppchen und der Wolf

(Le Petit Chaperon rouge et le loup)

… sur Sonatina No. 1 (1958-59)

I. Allegro

II. Larghetto

III. Allegro

Les 3 Mouvements enchaînés

… Collage sur B-A-C-H (1964)

« Se tourner vers Bach, c’était pour moi prendre position vis-à-vis de mon expérience du dodécaphonisme. Je voulais en sortir, et entrer de force dans quelque chose que je n’avais pas encore exploré. […] Il est devenu clair pour moi qu’il existait un autre monde, qui exerçait sur moi un très fort pouvoir d’attraction, et que je ne pouvais atteindre avec les moyens du dodécaphonisme. » (Arvo Pärt, entretien avec Enzo Restagno)

Collision explosive de deux mondes, Collage sur B-A-C-H traduit un profond conflit intérieur. « Une sorte de transplantation » explique le compositeur estonien, d’un monde nouveau, impulsé par la renaissance de Bach et sa musique en Union soviétique, au sein de l’ancien, incarné par l’univers dodécaphonique. D’un accord parfait déployé au cœur d’une matière sonore compacte, en homorythmie à l’ensemble des pupitres, naissent les distorsions tonales propres au sérialisme, comme un souvenir lointain en pleine réminiscence. Les deux univers se côtoient, s’influencent et se fondent dans un moule commun en trois mouvements, hérité des formes et danses baroques : Toccata, Sarabande et Ricercar.

Basée sur la Sixième Suite en ré majeur de Bach, la Sarabande incarne l’opposition des univers par le biais de son instrumentation : aux hautbois et clavecin s’opposent cordes et piano. Les entrées fuguées du Ricercar mettent en exergue la confrontation des deux mondes savants, entre art combinatoire et contrepoint sériel. Le motif signature de Bach si bémol-la-do-si surgit au cœur du matériau musical dès les premières mesures au violon, puis irrigue l’ensemble du mouvement sous différents visages avant d’être repris une dernière fois en homorythmie par l’ensemble des pupitres pour conclure ce collage de deux univers compositionnels.

… sur Credo (1968)

Credo (« Je crois » en latin) est l’un des collages les plus importants et les plus spectaculaires de la carrière de Pärt. Il résume ses premières œuvres et permet de comprendre son tournant stylistique et ses compositions ultérieures. Comme dans les autres compositions de Pärt des années 1960, le matériau musical de Credo combine des éléments de dodécaphonie, de sonorisme, de collage et de technique aléatoire. C’est cependant la première fois que sa musique s’inspire d’un texte sacré qui devient le fondement de la structure musicale de l’œuvre entière.

Le texte sous-jacent du Credo est en fait un collage. Pärt a combiné une phrase de la Déclaration de foi chrétienne, « Je crois en Jésus-Christ », avec un extrait du Sermon sur la montagne de l’Évangile selon Matthieu, qui définit l’essence du christianisme : ne pas répondre au mal par davantage de mal (œil pour œil, dent pour dent). À l’instar du texte, la musique réunit deux mondes contradictoires. La Déclaration de foi, chantée par un chœur sur l’harmonie du Prélude en ut de J.S. Bach, encadre l’œuvre. La partie de piano solo s’inspire également du prélude de Bach. Symbole de beauté et de vérité, elle constitue un antidote silencieux mais cohérent à la mentalité du « dent pour dent ».

L’univers agressif de l’Ancien Testament est représenté dans la musique par un matériau dodécaphonique qui suit des règles de composition strictes, quoique de manière peu naturelle. Plus précisément, la série repose sur un cycle de quintes. Parallèlement, il est important de remarquer comment se forme cet « axe du mal » : à chaque mesure, les quintes, apparemment inoffensives, se développent en groupes toujours plus grands et plus serrés, culminant dans un brouhaha total et un chaos musical. Dans ce combat symbolique entre le bien et le mal, chaque élément musical a sa portée et sa signification. Par exemple, au milieu de la composition, on entend le prélude de Bach déformé : rétrograde (à l’envers) et à un mauvais tempo. Cependant, cela rend le rétablissement de l’ordre initial et le retour en do majeur à la fin de la pièce encore plus significatifs.

Credo fut créé le 16 novembre 1968 à Tallinn par le Chœur de la Radio estonienne, l’Orchestre symphonique national d’Estonie et le pianiste Mart Lille, sous la direction de Neeme Järvi. L’événement fit sensation : le public, sous le choc, réclama une nouvelle représentation, mais peu après, Credo fut interdit, Pärt et plusieurs autres personnalités du monde musical devant répondre aux autorités s’il s’agissait d’une provocation politique. Cependant, selon le compositeur lui-même, il s’agissait d’un acte profondément personnel et, musicalement, de ses adieux à la musique dodécaphonique.

« C’était comme si j’avais acheté ma liberté, mais au prix de renoncer à tout et d’être complètement nu. C’était comme tourner une nouvelle page de ma vie. C’était une décision, une conviction profonde. » Arvo Pärt (2005)

Je vous recommande de visionner la vidéo du concert, après l’avoir écouté en MP3 les yeux fermés (évidemment !).

Le.a monteur.se s’est bien amusé.e, et moi aussi !

Période intermédiaire

… sur Symphonie n°3 (1971)

1. Attacca

2. Più mosso Attacca

3. Alla breve

Deuxième période : Tintinnabulum

… Für Alina (1976)

Un extrait d’une Masterclass donnée par Arvo Pärt à propos de Für Alina

… sur Fratres (1977)

Extraits de la présentation de l’œuvre dans Wikipedia.

Fratres (Frères en latin) est une œuvre du compositeur estonien Arvo Pärt conçue initialement (en 1977) comme une musique à trois voix et sans instruments déterminés. Cette première version a engendré à ce jour dix-sept versions pour différents effectifs instrumentaux et qui sont regroupées en deux familles : sept versions de la musique à trois voix originale et dix versions avec les variations solo.

Fratres est une des œuvres les plus connues et jouées du compositeur ainsi qu’une pièce très fréquemment utilisée comme support musical d’œuvres audiovisuelles (film, série et documentaire).

Historique

Arvo Pärt change radicalement de style musical en 1976 avec la pièce Für Alina qui dévoile une nouvelle écriture épurée, se rapprochant du mouvement minimaliste, et qui sera plus tard qualifiée par l’auteur de style tintinnabuli. Après la mort de Benjamin Britten en 1976, Pärt qui venait de découvrir le compositeur britannique[4] est touché par sa disparition et compose d’une part le Cantus in memoriam Benjamin Britten et d’autre part Fratres (qui signifie frères en latin), en une sorte d’union musicale et spirituelle entre les deux compositeurs.

L’œuvre est créée par l’ensemble estonien de musique ancienne Hortus Musicus. La version pour violon et piano de 1980 est dédiée au violoniste letton Gidon Kremer et à la pianiste Elena Bashkirova et a été créée par ses dédicataires le 17 août 1980 lors du festival de Salzbourg.

Les versions de Fratres les plus jouées et connues sont celles pour orchestre à cordes et percussions ainsi que pour violon et piano.

Structure

Fratres est structuré en neuf itérations mélodiques, du très aigu au médium. Un motif initial aux percussions sert également de transition (claves et grosse caisse ou piano) sur un bourdon des notes la et mi. La voix principale joue un accord parfait mineur la-do-mi.

Le thème est fortement inspiré du mouvement Le Coucou au fond des bois, tiré du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns (1886).

Les autres voix utilisent une échelle avec une seconde augmentée et qui peut être considérée comme étant la gamme de ré mineur harmonique. Le motif mélodique est long de six mesures ; la seconde moitié est la simple transposition de la première. Il est constitué de six phrases, six boucles qui tournent autour de la note de départ avant d’y retourner, mais plus longues et semblant s’en éloigner de plus en plus (8, 10, 12, 8, 10, 12 pulsations). Ce motif mélodique est répétée neuf fois, mais transposé chaque fois d’une tierce mineure descendante (mi5, do#5, la4, fa4, ré4, si b3, sol3, mi3, do#3). Le motif rythmique d’ouverture aux percussions est entendu entre chacune des neuf itérations mélodiques. La répétition de ce motif et la permanence du bourdon jouent un rôle crucial dans l’articulation de l’activité harmonique-mélodique, et c’est le contraste entre ces deux éléments distincts (bien que les deux suggèrent la permanence chacun à sa manière) qui donne à cette œuvre, selon Paul Hillier, « son éloquence remarquable ».

La fusion du violoncelle et de l’électronique vient accentuer cette dimension, avec la pièce Fratres d’Arvo Pärt, dans une adaptation inédite de Julien Podolak, validée par le compositeur. À l’issue de leur travail pour Fratres d’Arvo Pärt, Hermine Horiot et Julien Podolak ont imaginé une version live de Boréales dans laquelle l’électronique s’intègre entièrement au récital dans un seul et unique souffle : en se glissant entre les pièces, elle crée des liens, parfois des ruptures. Au fil du concert, se forme un véritable duo entre le violoncelle et l’électronique : un dialogue onirique, une architecture sonore et mouvante, différente à chaque représentation.

Avec la participation du Quatuor Lumos (Yaoré Talibart & Jeroen Suys, violons, Anna Sypniewski, alto, Jérémy Garbarg, violoncelle), Gauthier Broutin, 2d violoncelle, Gaspard Dehaene, piano

… sur Tabula rasa (1977)

Tabula rasa est une invitation à la méditation et aux interrogations métaphysiques.

Une même note, un la, jouée à l’unisson par les deux solistes, un Violon et un Alto, séparés de six octaves, vient rompre le silence. Ils donnent le ton du premier mouvement Ludus (« Jeu ») et en délimitent l’ambitus musical, registre au sein duquel se déploient de multiples arches mélodiques de plus en plus amples. Cette note unique ne permet pas seulement d’ouvrir l’espace ; elle actionne également le temps musical. Le silence est convié dans l’œuvre, saccadé par l’agitation des cordes et e résonnement du piano préparé. Des cloches dissimulées dans l’instrument sont au cœur d’un style nouveau, initié par le compositeur estonien. Le style tintinnabuli doit son nom aux clochettes utilisées dans la liturgie catholique, évoquées par ce piano, et caractérise l’expérience mystique de sa musique. Deux voix se joignent pour former une même entité indissociable. Elles n’existent ainsi plus pour elles-mêmes mais uniquement par la relation qu’elles entretiennent l’une avec l’autre, illustrant ainsi la pensée d’Arvo Pärt, entre recherche d’une essence universelle et interrogation spirituelle.

Le second mouvement, Silentium (« Silence ») explore ainsi ce silence d’un genre nouveau, résonances de nappes sonores déployées par l’un des solistes, explorant chaque registre, de l’aigu céleste à l’abîme vertigineuse du grave, pendant que le second soliste oscille à la manière du temps qui passe, espérant trouver réponse aux chaos du monde. L’auditeur est entraîné vers les profondeurs du registre grave, aux frontières de l’inaudible que seul le silence peut dépasser. Des cloches dissimulées dans l’instrument sont au cœur d’un style nouveau, initié par le compositeur estonien. Le style tintinnabuli doit son nom aux clochettes utilisées dans la liturgie catholique, évoquées par ce piano, et caractérise l’expérience mystique de sa musique. Deux voix se joignent pour former une même entité indissociable. Elles n’existent ainsi plus pour elles-mêmes mais uniquement par la relation qu’elles entretiennent l’une avec l’autre, illustrant ainsi la pensée d’Arvo Pärt, entre recherche d’une essence universelle et interrogation spirituelle. Le second mouvement, Silentium (« Silence ») explore ainsi ce silence d’un genre nouveau, résonances de nappes sonores déployées par l’un des solistes, explorant chaque registre, de l’aigu céleste à l’abîme vertigineuse du grave, pendant que le second soliste oscille à la manière du temps qui passe, espérant trouver réponse aux chaos du monde. L’auditeur est entraîné vers les profondeurs du registre grave, aux frontières de l’inaudible que seul le silence peut dépasser.

… sur Spiegel im Spiegel (1978)

Spiegel im Spiegel (« Miroir dans le miroir ») a été composé en 1978, peu de temps après qu’Arvo Pärt a rompu avec le silence qu’il s’était imposé depuis 1968. Guidé par l’esprit et la méthode des Anciens (Machaut, Ockeghem, Obrecht et Josquin), il exprime sa piété avec une rigueur toute mathématique, fondée sur l’immobilité rythmique et la nuance dont la douceur reproduit une profonde introspection mystique. Il crée ainsi un langage qui tend à unifier ancien et nouveau monde, dans un espace où le temps obéit aux règles de l’atemporalité. Spiegel im Spiegel, composé immédiatement avant le départ du compositeur pour Vienne, est une berceuse éthérée. Elle évolue à une allure inchangée et se construit à partir du plus simple des matériaux : un motif continu d’accords brisés soumis à de subtils changements harmoniques, le son de la cloche reproduit par des notes dans l’extrême grave irisées par des notes dans l’extrême aigu, de longues notes tenues au violon. Il n’y a pas un seul intervalle chromatique dans toute cette pièce.

Le titre « Miroir dans le miroir » semble décrire l’enflement symétrique de la ligne de violon au-dessus et au-dessous du la, centre de gravité de la pièce. Toute la gamme se trouve ainsi représentée, à la façon d’un palais de miroirs et ses reflets infinis. S’il s’agit sans doute de la pièce la plus connue de tout le répertoire de Pärt, c’est aussi parce que cette musique a beaucoup été utilisée au cinéma et à la télévision, ainsi que dans les ballets et au théâtre. Et si cette musique plaît, c’est qu’elle montre sans le montrer le travail d’un compositeur qui a expérimenté le sérialisme, le collage, le néo-classicisme et la dissonance la plus agressive. Cette nouvelle intériorité trouvée semble, à la fin des années 1970, être le cri d’un homme réclamant le silence et la foi.

Pour les interprètes, Pärt laisse la partition volontairement vierge de toute nuance, en particulier sur la partie de violon : le violoniste peut très bien décider de jouer la partition telle qu’elle est écrite, c’est-à-dire toute plate, et elle « sonnerait » quand même. Il y a peu de chance pour que cela se produise, néanmoins. Arvo Pärt reprend finalement une autre idée, beaucoup plus discrète, des Anciens : ne laisser que les notes, sans nuances, sur la partition pour laisser aux interprètes plus de marge dans l’interprétation. Si la rigueur mathématique de Pärt autorise l’auditeur à la méditation, elle permet (et oblige) également l’expression aux interprètes.

… Magnificat (1989)

Arvo Pärt a mis en musique le texte latin du cantique Magnificat en 1989. Il s’agit d’une composition pour chœur à cinq voix (SSATB) a cappella, avec plusieurs parties divisées. La composition est écrite dans le style tintinnabuli, un style inventé par Pärt au milieu des années 1970.

Le tintinnabulation est l’aspect le plus important du Magnificat de Pärt. Selon Paul Hillier, biographe et ami de Pärt, le Magnificat « illustre la technique tintinnabuli dans ce qu’elle a de plus souple et raffiné ». Pärt utilise également des bourdons : un sol en deuxième ligne dans l’alto vers la fin du morceau, ainsi que le do en troisième espace (sur lequel la ligne solo soprano reste toujours), qui fournit un centre tonal au morceau. Hillier affirme que « de nombreuses pièces [de Pärt] tendent, par leur longueur et leurs répétitions, à créer un sentiment d’intemporalité ou de présent continu ; l’utilisation de bourdons (qui sont en quelque sorte une répétition continue) renforce cet effet ».

Luc 1:46-55 [ Latin ]

46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur,

47 Et mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur.

48 Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante; car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse.

49 Car le Puissant a fait pour moi de grandes choses; et son nom est saint.

50 Et sa miséricorde s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent.

51 Il a déployé la force de son bras, Il a dispersé ceux dont le cœur était orgueilleux.

52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles.

53 Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide.

54 Il a secouru Israël, son serviteur, en se souvenant de sa miséricorde;

55 Comme il l’a dit à nos pères, En faveur d’Abraham et de sa postérité pour toujours.

The woman with the alabaster box

La femme au coffret d’albâtre

Matthew 26:6-13

6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,

7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.

8 But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?

9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.

10 When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.

11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.

12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.

13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.

Matthieu 26:6-13

6 Or, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,

7 Une femme s’approcha de lui, tenant un vase d’albâtre, rempli d’un parfum très précieux, et elle le répandit sur sa tête, pendant qu’il était à table.

8 Mais ses disciples, voyant cela, furent indignés, et dirent : À quoi bon cette perte ?

9 Car ce parfum aurait pu être vendu très cher, et donné aux pauvres.

10 Jésus, l’ayant compris, leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi.

11 Car vous avez toujours des pauvres avec vous; mais vous ne m’avez pas toujours.

12 Car en répandant ce parfum sur mon corps, elle l’a fait pour ma sépulture.

13 En vérité, je vous le dis, partout où cet Évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire d’elle, ce que cette femme a fait.

Chez Arvo Pärt, tout est retenu, rien n’est vide.

Le silence n’est pas une absence mais une forme d’écoute.

Et si cette musique nous touche autant,

c’est peut-être parce qu’elle résonne en nous-même

et nous invite à une introspection méditative.