LA MAGIE DE L’ÉCRITURE

Par María del Pilar Quiroga Pavón

Mémoire de Diplôme Didactique Willems® – 2022

« Apprendre à lire, c’est comme allumer une flamme ; chaque syllabe épelée est une étincelle . »

Victor Hugo

« Il n’y a que deux règles pour écrire : avoir quelque chose à dire et le dire. »Oscar Wilde

« Écrire, c’est peindre la voix. »

Voltaire

« La tâche de l’éducateur moderne n’est pas d’élaguer les jungles, mais d’irriguer les déserts. »C.S. Lewis

Index

Introduction

Quelques éléments de contexte

À propos de l’écriture et du dessin de l’enfant

Les débuts de l’écriture musicale

Propositions de travail pour les débuts

Conclusion

Introduction

Ce travail ne prétend pas être une étude exhaustive des origines de la notation musicale. Son but est plutôt d’observer l’épanouissement parallèle, presque chorégraphié, de la notation musicale au cours de l’histoire et durant l’enfance ; et d’enrichir notre compréhension de celle-ci en observant également le développement de l’écriture, du dessin et de la lecture chez les jeunes enfants.

Dans son ouvrage *La valeur humaine de l’éducation musicale*, Edgar Willems a développé un cadre remarquable qui devrait servir de principe directeur à quiconque souhaite initier les enfants au monde de l’écriture, de la lecture, de la création musicale et d’autres activités intellectuelles. Il démontre (comme il le faisait si souvent) que le développement musical et l’apprentissage de la lecture sont à la portée de tous, pourvu que l’on sache comment s’y prendre. En permettant aux aspects physiologiques, émotionnels et mentaux de s’harmoniser, et en accordant aux enfants le temps nécessaire pour vivre ces expériences intuitivement et librement avant d’établir un ordre et une proportion, nous leur donnons la permission d’explorer de nouvelles voies, d’expérimenter, d’essayer, de s’aventurer et de découvrir.

Peut-être, de la réconciliation des mêmes lois psychologiques qui régissent l’apprentissage des langues et l’apprentissage de la musique, devrions-nous conclure, en tant qu’éclaireurs du chemin emprunté par nos enfants, que nous sommes tenus d’observer leurs processus avec amour et conscience afin de pouvoir apporter la réponse appropriée à chaque instant, de leur offrir la possibilité d’expérimenter, de découvrir et, finalement, d’atteindre le chemin conscient que le monde a déjà parcouru avant nous.

Quelques éléments de contexte

Certains avant Willems

L’approche et les convictions d’Edgar Willems concernant l’éducation musicale ont émergé à une époque particulièrement sensible au regard respectueux et bienveillant des adultes envers les enfants : une ère qui puisait dans les travaux des penseurs antiques et s’enrichissait des réflexions contemporaines. Si l’on ajoute à cela l’influence profonde de son expérience au sein du cercle de Raymond Duncan, où l’apprentissage par la pratique était primordial, on obtient un contexte idéal pour développer ses propositions.

Certains avant lui ont dit :

« Pour changer une personne, il faut l’aimer. Notre influence ne porte que là où porte notre amour. »

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)« Apprendre quelque chose dans la vie en le faisant développe, le cultive et le renforce bien plus que d’apprendre uniquement par la communication d’idées. »

Friedrich Froebel (1782-1852)« La pédagogie est un art. Éduquer pour éveiller, non pour remplir. »

Rudolf Steiner (1861-1925)« Le meilleur enseignement est celui qui utilise le moins de mots nécessaires à la tâche. »

Maria Montessori (1870-1952)

La pensée willemsienne et la manière de les mettre en pratique trouvent leur origine dans ces mêmes propositions.

Willems dans la lignée de Steiner et Montessori

Comment ne pas établir de lien entre la pensée de Rudolf Steiner et celle d’Edgar Willems quand :

- Elle privilégie le tout plutôt que la partie, passant du général au particulier.

- Elle éduque par l’image (pour nous, le son) plutôt que par l’information et les concepts.

- Elle fait appel à la beauté dans une vocation toujours artistique qu’est l’éducation.

- Il conçoit le physique comme une manifestation des lois spirituelles.

- Recherchez le Bien.

Nous pourrions également observer dans cette pédagogie un parallèle significatif avec nos séances de musique axées sur le mouvement, le rythme et l’imitation.

Maria Montessori parle de différentes périodes sensibles dans le développement de l’enfant, approximativement durant ses sept premières années de vie ; c’est le premier septennium auquel Rudolf Steiner faisait référence en parlant du « corps physique », qui découvre le monde par le mouvement et les stimuli physiques, qui se nourrit d’exploration et de jeu, qui imite, absorbe et intègre.

Ces périodes sensibles désignent :

- Le langage (qui se manifeste dès le septième mois de grossesse), c’est le moment où l’enfant absorbe les différents aspects de la langue maternelle.

- L’ordre, qui nous présente un enfant sensible à l’ordre extérieur, est construit à partir des éléments qui l’entourent.

- Le raffinement des sens, comme le contact avec l’environnement et la manière dont on interagit avec lui par la vue, l’ouïe, le toucher…

- Le mouvement, avec une attention particulière portée à celui de la langue et de la main, comme une conscience du mouvement de cette dernière liée à l’intellect.

Une fois encore, presque imperceptiblement, émergent les quatre moments de nos séances musicales : l’immersion dans le son (notre langage), le rythme et la proportion (notre ordre), la belle globalité des chansons (notre raffinement des sens) et le mouvement naturel (tel qu’il est).

À propos de l’écriture et du dessin de l’enfant

Aborder l’alphabétisation, y compris l’alphabétisation musicale, sous l’angle du respect, de la beauté et de l’ordre naturel, c’est accepter que nous partons toujours de l’expérience vécue. Notre matière, notre son, sera notre trésor, et nous pourrons la manipuler, l’apprécier et la savourer de manière sensorielle.

Nous partons également du principe que nous respectons le processus évolutif et les intérêts de l’enfant, sans chercher à accélérer des processus qui restent à venir.

Nous savons qu’une préparation motrice préalable (motricité fine et globale) est nécessaire pour intégrer les mouvements et les automatismes de la lecture et de l’écriture. Comment pouvons-nous espérer lire s’il n’y a pas de lien entre ce que nous voyons et ce que nous entendons ? Comment pouvons-nous espérer écrire si notre principale préoccupation est de pouvoir nous asseoir sur une chaise ?

Les étapes

Entre le moment où un enfant prend un crayon et celui où il est capable de décider quoi écrire ou dessiner — et comment le faire —, bien des choses se sont passées. Picasso disait : « Enfant, je peignais comme Raphaël, mais il m’a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. »

Vers dix-huit mois, l’enfant ne maîtrise pas encore la coordination œil-main ; il prend surtout plaisir à bouger tout le bras. Vers vingt mois, l’articulation et le mouvement du coude s’améliorent, presque comme un balancement. Cela marque le début de la première étape de l’apprentissage du dessin, entre deux et quatre ans : toujours sans coordination œil-main, mais avec une prise de conscience des formes, des lignes et des couleurs. Dans cette phase de « gribouillage », l’enfant ne se limite pas à de simples mouvements kinesthésiques, mais fait preuve d’imagination : il nomme ses traits et accompagne ses dessins de ses propres descriptions.

Plus tard, entre 4 et 7 ans, arrive une deuxième étape , que nous appellerons « pré-schématique », dans laquelle apparaît la tentative de représenter et d’entrer en relation avec le monde qui l’entoure, la personnification des objets, l’expérimentation des couleurs, du cercle et de la ligne, une vision égocentrique dans laquelle l’enfant est au centre de la réalité qu’il manifeste dans ses dessins.

Dans les étapes suivantes – schématique (7 à 9 ans), réaliste (9 à 12 ans) et « pseudo-naturaliste » (12 à 14 ans) – l’enfant développera la figure et la proportion ; il dessinera non seulement ce qu’il voit, mais aussi ce qu’il connaît ; tout ce qu’il apprend affectera ses compétences plastiques ; il combinera imagination et représentation ; il développera son raisonnement et sa capacité critique.

En ce qui concerne les étapes de l’écriture chez l’enfant, on observe un parcours allant de l’écriture indifférenciée, où les graphèmes correspondent à des dessins, à l’étape alphabétique, où chaque signe écrit correspond à un son du mot ; après avoir traversé l’étape différenciée (imitation des lettres vues, mais sans conscience), l’étape syllabique (résumé de chaque syllabe à une seule lettre) et l’étape syllabique-alphabétique (correspondance entre ce qui est entendu et ce qui est écrit, même en cas d’éléments sonores manquants).

Quoi qu’il en soit, la lecture viendra plus tard, car c’est un processus qui requiert la maturité de l’enfant dans différents domaines :

- Mobilité et coordination motrice adéquates.

- Contrôle volontaire des mouvements.

- Organisation visuelle correcte.

- Acquisition d’un vocabulaire mature, dans notre cas, d’images sonores suffisamment riches et diversifiées.

- Développer ses compétences d’écoute.

- Latéralisation et orientation spatiale correctes.

- La motivation… toujours !

- Méthode d’apprentissage appropriée.

Concernant les difficultés

Les premiers stades du développement du dessin et de l’écriture sont au cœur de notre intérêt, car c’est à cet âge que les enfants commencent à apprendre à lire et à écrire la musique avec notre aide. Cette approche sera influencée, dans une certaine mesure, par la manière dont l’enfant a appris à lire et à écrire de façon conventionnelle. C’est à ce moment-là que nous devons être attentifs à toute dysgraphie potentielle qui pourrait entraver ou freiner le développement naturel et joyeux de l’enfant dans le monde qui s’ouvre à lui.

Bien que la dysgraphie puisse être de différents types et que chacun se réfère à un aspect plus spécifique (moteur, sémantique, phonologique, de surface, spécifique), elles partagent une série de caractéristiques : l’activité exige un grand effort et oblige l’enfant à un rythme plus lent ; ses gestes sont plus rigides ou excessivement relâchés ; les traits ne sont pas uniformes et de tailles diverses ; ils souffrent d’un manque de contrôle du crayon et d’une mauvaise posture générale.

Les conséquences, également fréquentes, incluent la fatigue, le manque d’attention et l’épuisement dû à la routine, la frustration, le désintérêt et, finalement, le rejet. Il est si triste de voir un enfant se sentir privé de tous les bienfaits de l’écriture et de la lecture parce que l’adulte qui l’accompagne dans cet apprentissage n’a pas su déceler à temps une difficulté ou une peur qu’il fallait surmonter. Notre rôle, si nécessaire, sera de déterminer à quel moment l’enfant a perdu tout intérêt pour la lecture et l’écriture, d’en comprendre l’origine afin de trouver la solution appropriée. Et, généralement, le premier réflexe sera de « faire une pause » et de se rappeler que ce que nous écrivons et lisons sert notre expression orale et notre perception auditive, et non l’inverse ; et que, de toute façon, notre capacité à apprécier la musique ne dépend pas de notre aisance en lecture et en écriture. La richesse de l’expression musicale est telle que nous disposons de multiples éléments pour éveiller et guider des stimuli dormants : ceux qui frappent à la porte du mouvement (mélodique, rythmique ou physique) plus libre ou plus ordonné, ceux qui stimulent des aspects spécifiques du contexte global d’une chanson, ceux qui encouragent la concentration et l’écoute attentive des subtilités… découvrant lequel des ces aspects, qui constituent l’art musical, est celui qui se connecte véritablement avec l’enfant et avec la difficulté qui doit cesser d’être telle.

Comme l’écrit Rachel Carson dans son livre * Le Sens de l’émerveillement * : « … Il est plus important de préparer le terrain pour l’enfant qui veut savoir que de lui donner beaucoup de faits qu’il n’est pas prêt à assimiler. »

Plus facile avec la musique

Des ressources ? Un retour aux sources, la redécouverte du trésor que nous tenons entre nos mains, le plaisir (dans notre cas) du son et de ses possibilités, et un nouveau départ ; la permission de redécouvrir la beauté du gribouillage et du nommage, y compris avec des sons qui prennent forme de la manière la plus inattendue, sans jamais perdre l’occasion de faire de la musique, d’être musique ; la reconquête du « désir de savoir » comme définition première de l’émerveillement qui ouvre la porte à la connaissance, en lien avec l’idée de l’enfant qui « ne fait pas ce qu’il veut, mais veut faire tout ce qu’il fait ». Se souvenir que toutes les choses précieuses prennent du temps… et que le rythme de vie des enfants coïncide rarement avec celui des adultes, qui vivent si souvent dans le futur, oubliant que les enfants vivent et apprécient le présent.

Héraclite disait : « Le temps est un jeu auquel les enfants jouent merveilleusement bien. »

La grandeur de l’expression humaine à travers la musique, et sa beauté, résident précisément dans le fait qu’elle ne requiert aucun effort intellectuel pour être authentique et précieuse. « L’humanité peut vivre sans science ni pain, mais elle ne saurait vivre sans beauté, car alors il n’y aurait plus de raison de rester en ce monde » (Dostoïevski).

C’est pourquoi, dès l’aube de sa vie, l’enfant se présente déjà comme un « être musical », capable de communiquer ses affections et ses besoins par le corps et ses mouvements, par la voix et ses premiers gémissements ou cris : les éléments primordiaux de la musique sont aussi ceux de l’être humain et, par conséquent, de l’histoire même de l’homme au cours des siècles.

Le plus grand atout de la « vie mentale » est la capacité de se souvenir de ce qui a été vécu et perçu par les sens et apprécié par notre capacité affective, grâce à la réflexion de tout cela par l’écriture et à sa recréation ultérieure par la lecture : tel est le don que nous conservons comme un petit trésor attendant le moment idéal pour être offert.

Les débuts de l’écriture musicale

Saint Isidore de Séville (+636) a dit dans ses Étymologies : « Si les sons ne sont pas retenus par l’homme, ils périssent, puisque nous ne pouvons pas les écrire. » L’oralité était si prégnante et la transmission du savoir des maîtres aux chanteurs si forte durant ces siècles que les premières notions de « notation musicale » se limitaient à de brèves annotations en marge des livres contenant les textes interprétés, comme on en trouve dans un sacramentaire carolingien dès le milieu du IXe siècle. Reste à déterminer si l’impossibilité d’écrire à laquelle Isidore fait référence est l’impossibilité d’en saisir l’« essence », et non la matérialité.

Jusqu’alors, il suffisait d’enregistrer les textes qui seraient chantés par la suite, car les chanteurs connaissaient le répertoire par cœur après des années d’études. Une part importante de ce temps était consacrée à la récitation de textes latins pour s’imprégner du rythme de la langue, en s’appuyant sur la tradition orale et en écoutant les aînés. Cette routine paisible était bouleversée lorsqu’un chef de chœur ou un chanteur était muté. Un tel déplacement impliquait l’arrivée de nouvelles méthodes, de nouveaux textes et d’un nouveau répertoire, ainsi que l’enrichissement et le mélange des styles, en fonction de l’évolution du chant entre le point de départ et le point d’arrivée.

Nous parlons de monastères, car leur vie intellectuelle était une condition indispensable à la survie – au fil du temps, sinon chez les êtres humains – de la musique et d’autres disciplines. De fait, nombre de futurs troubadours et trouvères furent des enfants chanteurs ou des poètes qui, par la récitation, accédèrent à la musique de manière naturelle et attendue… Plus tard, Guido d’Arezzo illustrera le conflit entre musicien praticien et musicien théorique (chanteur ou musicien), c’est-à-dire entre celui qui « fait » et celui qui sait « comment » faire.

« Musicorum et cantorum magna est distantia. Isti réduit, illi sciunt quae composant Musique. Nam OMS facilitation quod non sapit diffinitur bestia ”. Traduction : « Il y a une grande différence entre les musiciens et les chanteurs. Les seconds connaissent la musique, les premiers parlent de musique. Et celui qui ne sait pas de quoi il parle est considéré comme un animal », cité dans le Dictionnaire des termes musicaux , J. Tinctoris , vers 1475.

Vint cependant un moment où il devint nécessaire d’établir un modèle d’écriture. Commençant par la mise en œuvre d’un style de chant et d’un répertoire uniques, et leur diffusion nécessaire à travers le continent, la formalisation du répertoire, la réorganisation des textes, et ensuite leur mise en musique furent abordées.

Dans son Admonitio Charlemagne décrète : « Tout ce qui est objet de culture, qu’il soit écrit. »

La représentation des musiciens et des chanteurs dans l’art babylonien, égyptien, et même grec et romain, est aussi abondante que notre compréhension de leurs techniques musicales est limitée. L’importance capitale de la musique au sein de la culture classique, et par extension, de la musique comme expression de la beauté, est bien établie. En Grèce, elle était considérée comme un élément de perfection, un instrument capable d’améliorer le comportement humain, une discipline étroitement liée à l’essor de la philosophie. Nous connaissons la théorie des modes, la représentation alphabétique des sons — ces lettres apparaissant au-dessus du texte, parfois même pivotées pour indiquer une montée en hauteur — et les symboles placés au-dessus des lettres pour indiquer la durée.

Les théoriciens chrétiens des premiers siècles de notre ère furent confrontés à l’aversion qu’ils éprouvaient pour une culture considérée comme païenne, ainsi qu’à la force et à la sagesse impressionnantes que recelait le savoir antique. Finalement, la musique trouva sa place parmi les sept arts libéraux, au même titre que l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie. Nous devons l’introduction de la théorie musicale grecque dans le monde chrétien à des penseurs tels que Boèce et Cassiodore (et également aux traducteurs arabes), et à Boèce, l’adoption de l’alphabet latin à la place du grec, ainsi que la remarquable théorie de L’harmonie des sphères exposée dans le *De institutione*.

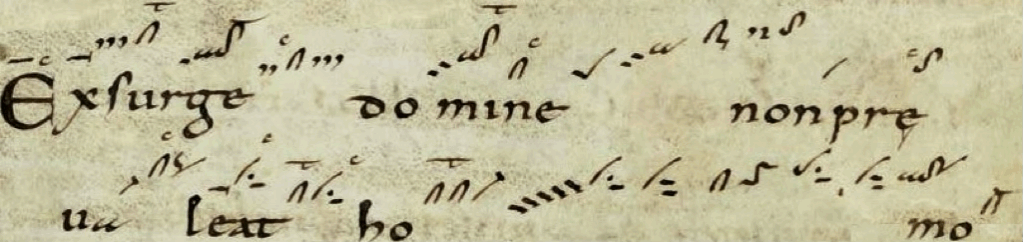

Les neumes

Les plus anciens témoignages d’écriture, la notation dite paleofranca, ne sont que des indications de hauteur vocale, essentiellement mnémotechniques, destinées à aider le chanteur à se souvenir de la mélodie mémorisée. Progressivement, ce système d’indications – de petits dessins descriptifs du mouvement et de la direction mélodiques – évolue vers un système de notation lisible. Ces signes sont appelés neumes, un mot grec signifiant « souffle », et sont de simples indications rythmiques des phrases mémorisées.

L’origine des neumes demeure obscure, tout comme l’établissement d’une chronologie. Plusieurs théories existent, chacune se concentrant sur un aspect différent mais complémentaire : dérivation à partir d’accents anciens, transcription de la chironomie existante, association des neumes avec la ponctuation, usage linguistique, etc. L’ensemble de ces arguments permet sans doute d’éclairer, dans une certaine mesure, l’origine quelque peu obscure de ce type de notation.

Chaque neume correspond aux sons qui composent une syllabe ; on trouve ainsi des neumes monosoniques ou plurisoniques. Avec une subtilité encore plus grande, on distingue les neumes structuraux et ornementaux, qui différencient dans la mélodie le son « principal » du simple ornement. Des signes indiquant le caractère ou l’intensité de ces neumes apportent des informations sur leur interprétation. C’est le cas, par exemple, de :

- Épisème (ajout d’une petite bande sur un neume, indiquant une augmentation de l’intensité/de la durée)

À cet égard, rien ne renseigne mieux sur le caractère voulu de l’interprétation que les traits de plume utilisés pour calligraphier la notation musicale. Il s’agit du ductus (littéralement « trait oblique »), qui dessine l’interprétation de la mélodie à l’encre : un ductus plus fin donne des indications sur le tempo et l’importance accordée à chaque note ; un ductus plus épais indique une pause ou une intensité plus marquée sur une note particulière (correspondant généralement au passage du texte à souligner)…

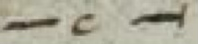

D’autre part, il y a les lettres significatives, qui contribuent à la littéralité du style d’interprétation souhaité :

– c (celeriter)/(rapidement)

– t (tenere)/(tenir)

– x (expectare)/(attendre)

– m (mediocriter)/(médiocre ?)

– i (inferius)/(inférieur)

– s -en forme de r- (sursum)/(en haut)

– e (equaliter)/(égal)

Et leurs combinaisons, telles que :

– mc (mediocriter celeriter)

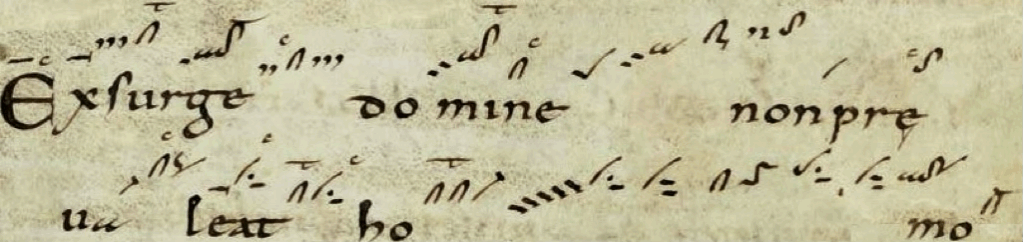

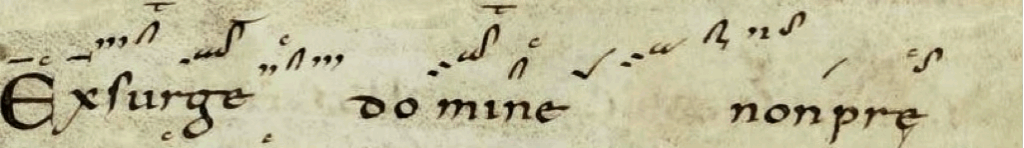

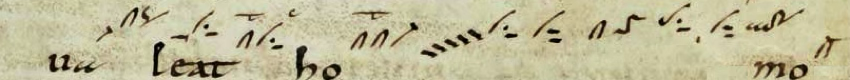

Analyse de la notation d’un Graduel

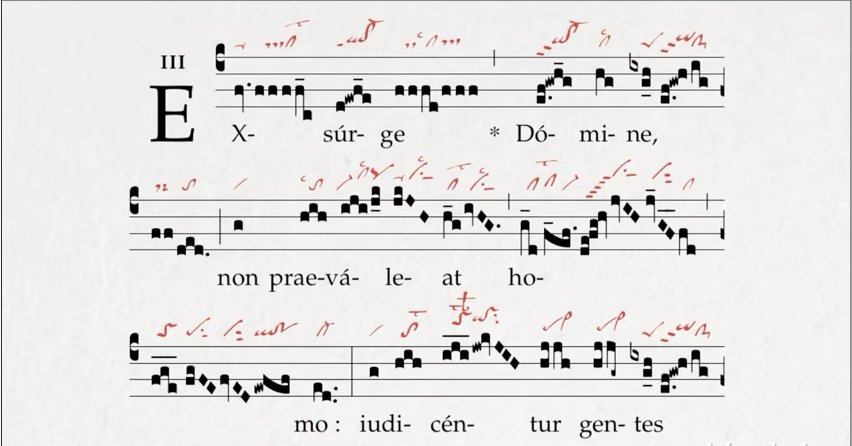

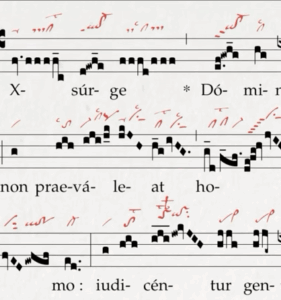

L’analyse de la notation du Graduel Exsurge domine non praevaleat homo (tiré du Cantatorium de Saint-Gall, vers 922/925) peut servir d’exemple pour l’étude des différents neumes, une brève explication de leur interprétation et leur transcription en notation carrée.

Voir en annexe un tableau indiquant les correspondances établies entre les neumes et la notation carrée.

Extrait vidéo YouTube de Exsurge domine non praevaleat homo associant les deux écritures, neumatique et carrée (cliquer sur l’image).

Puisqu’il s’agissait, en principe, d’un système mnémotechnique destiné à faciliter l’interprétation de morceaux déjà connus, les informations qu’il fournissait n’étaient ni exhaustives ni absolues. La notion de hauteur tonale/grave apportée par les monosoniques virga et tractulus , ou mouvement vers la grave ou l’aigu exprimé par clivis, porrectus, torculus, climacus et autres, n’indiquaient pas de son de départ ni de distance déterminée entre les différents sons qui composaient le neume : c’est ce qu’on appelle le campo aperto (pas de ligne indiquant la référence, neumes inférieurs ou supérieurs au précédent) et l’adiestematía (pas de notion intervallique juste ).

Les modes

Au fil du temps, une ligne avec une pointe sèche apparaîtra comme référence pour un son de ténor et une tentative de diastème (comme celle du moine Hucbald au IXe siècle), concevant un système de six lignes qui n’étaient rien de plus que l’accordage des cordes de la cithare.

À cette époque, diverses écoles de notation musicale émergèrent ( Laon, Saint- Gall, Einsiedelm, etc.), et l’existence de moines musiciens et compositeurs est attestée. Parmi eux, Guido d’Arezzo se distingue, qui, à l’instar d’autres qui avaient déjà commencé à le faire, dépassa le cadre purement théorique ou spéculatif dans ses traités pour aborder la pratique musicale et son enseignement. Les Regulae en sont un exemple. Rythmicae, Liber enchiriadis de musica et surtout Micrologus, considéré comme un livre de solfège du XIe siècle.

Mais une œuvre de Guido d’Arezzo est particulièrement précieuse, tant par les informations qu’elle apporte que par le contexte historique qu’elle décrit. Il s’agit de l’épître * De Ignoto Cantu *, adressée au moine Michel, dans laquelle Guido se présente non comme un créateur, mais comme un pédagogue, soucieux d’alléger le temps de travail et d’étude des élèves et des chanteurs, le réduisant de dix ans à un seul. Il fait preuve d’une générosité et d’un dévouement surprenants en accordant la plus grande attention aux besoins réels des élèves plutôt qu’à la tradition en vigueur.

Nous devons à Guido une étude détaillée de :

- Les modes (langage spécifique au chant de son époque), et leur présentation en majeur ou aigu se référant à l’authentique, et en mineur ou grave se référant au plagal.

- Une explication détaillée des tons, des demi-tons et des intervalles.

- L’application des lignes qui rompraient définitivement avec l’entraînement et leur identification par les couleurs (noir-rouge-noir-jaune, plaçant le cinquième Fa-Do dans les couleurs).

- Les noms des notes ont été tirés de l’Hymne à Saint Jean-Baptiste, un texte composé par Paul le Diacre au VIIIe siècle et connu de tous les chanteurs d’Arezzo, qu’il a mis en musique, en veillant à ce que chaque couplet commence par un son différent et consécutif du premier hexacorde.

L’étude des modes évoquée dans le cas de Guido concerne leurs intervalles et leur construction, mais il existe une autre étude nécessaire de ceux qui constituent leur essence même : l’ éthos des modes, leur caractère, l’âme même de chacun d’eux, leur prédisposition particulière, due aux sons qui les composent, à évoquer tel ou tel sentiment.

Voici quelques-unes des considérations sur les modes formulées par Dom Daniel Saulnier (1954-2023 – moine et prêtre de l’Abbaye de Solesme) dans son ouvrage Les modes grégoriens :

- Premier mode, primus gravis : sérieux, mûr, reflet de dignité et de distinction, de grandeur et de fermeté, réflexion ; intervalle initial d’une quinte ré/ un la large et solennel.

- Second mode, secundus Tristis : reflète l’état de l’âme des pécheurs qui se confient, introspectivement, le plus plus humain de tous les modes.

- Troisième mode, tertius mysticus : mystérieux, complexe pour les oreilles modernes… image de mort radieuse, d’ardeur fervente…

- Quatrième mode, quartus harmonicus : mode par excellence, discret, doux, gentil, mode qui ne finit jamais (et qui n’a aucun rapport avec le deuterus authentique).

- Cinquième mode, quintus Laetus : joie, énergie et encouragement, délice extérieur. Il marque la transition vers le tonal.

- Sixième mode, sextus devotus, mode de piété. Mode profond, simple et innocent de dévotion délicate.

- Septième mode, septimus angelicus : transparent, son tronc est facile à reconnaître sous l’ornementation, il se laisse porter là où il n’y a pas de trace de pusillanimité, un mode plus aigu qui vole facilement vers le haut.

- Huitième mode, perfectus : solennel, une quarte grave pleine de majesté. Mode décrit comme « sur majeur ».

Propositions pour travailler sur les débuts de l’alphabétisation dans une perspective ‘archaïque’

La naissance du chant sacré intègre la tradition du chant synagogal juif lors de la lecture publique de la parole de Dieu :

la « cantillation », un chant non encore élaboré, mais plutôt une simple et rudimentaire superposition mélodique, une ligne mélodique tendue sur laquelle reposent les mots du texte, ne trouvant d’ornement ou de variation particulière que lorsque les syllabes « accentuées » (tournants ascendants) et les ponctuations finales (tournants descendants) arrivent.

L’ensemble du morceau est ponctué de subtiles variations mélodiques microtonales qui, avec le temps, ne pourront être transcrites dans notre système musical et seront perdues lorsque l’écriture l’emportera sur la transmission purement orale (et qui, pourtant, ont été maintenues à travers les siècles dans les chants traditionnels et folkloriques de régions sans lien apparent entre elles).

À ce stade, on perçoit la similitude avec les premières manifestations « proto-mélodiques » de l’enfance : non pas le moment joyeux où la voix peut voyager du grave à l’aigu, étendant librement son registre et reproduisant des mélodies entendues de voix ayant déjà emprunté le même chemin, mais plutôt la saisie d’instants où l’enfant accompagne ses expressions vitales de faibles « bourdonnements », à peine perceptibles, dépourvus d’intention artistique (et pourtant, germe pur de l’essence créatrice et génératrice) et d’intention communicative apparente (et qui, en fin de compte, relient l’enfant à son ouïe intérieure naturelle). Toute cette richesse se déversera dans les « cantilènes et chants » transmis de génération en génération et qui ont accompagné la vie quotidienne : les jeux d’enfants, les prières familiales, les pleurs et les consolations des chagrins, les récitations parfois presque inintelligibles de tout ce qui a été appris par cœur à l’école…

Et cela peut constituer un matériau magnifique que nous pouvons transcrire avec nos enfants ; non pas des « dessins » stéréotypés, dénués de musicalité et éloignés de leur réalité, mais une écriture délicate et attentive des petites inflexions de la voix, en s’efforçant de reproduire fidèlement les mouvements subtils, activant ainsi l’écoute intérieure et la simultanéité du vers et du son. À partir d’un son quasi soutenu, ponctué de micro-intervalles ascendants ou descendants , comme dans les premières litanies, pour permettre au vers de répondre pleinement au souffle inhérent au chant.

Ce premier moment dans l’histoire du monde mélodique « conscient » entraîne une structuration nécessaire dans l’organisation du chant : la figure du soliste et du chœur, la psalmodie la plus simple et la plus facile à mémoriser, l’apparition d’un refrain inséré dans une lecture plus longue ou plus complexe permettant la participation de l’assemblée… À mesure que le temps passe et que le cadre théorique se précise (unification des différents chants locaux, dimension rhétorique du texte chanté, nouvelles créations, composition simultanée du texte et de la musique, prononciation, articulation…), la liberté et la présence originelle de l’improvisation finissent par être paralysées.

Une fois encore, tournons notre attention vers la petite enfance et l’importance, reconnue mais pas toujours appréciée, de la libre expression rythmique et mélodique de la vie : notre responsabilité de gardiens de ce riche monde intérieur qui se manifeste et se connecte à travers l’expression la plus intime et personnelle ; et, d’autre part, notre responsabilité de passerelles vers le monde extérieur qui s’exprime et offre de nouvelles façons de se révéler. Notre attitude de respect infini et d’écoute bienveillante et encourageante sera la porte qui devra nécessairement et joyeusement rester ouverte pour connecter l’enfant à lui-même et au monde qui l’entoure.

C’est le moment opportun pour s’intéresser, entre autres, aux mots mêmes que nous utilisons parfois trop facilement pour motiver ou définir nos attentes, notre rôle : inculquer plutôt qu’éduquer, c’est-à-dire de l’extérieur vers l’intérieur, étouffant l’enfant sans lui donner l’occasion d’intérioriser ce qui lui est présenté, ou accompagner, faisant ressortir le meilleur de chacun de l’intérieur. L’éducateur qui « éduque » accueille , tandis que celui qui « inculque » impose .

Ce concept, valable pour des questions morales et pédagogiques supérieures, l’est aussi pour quelque chose d’apparemment aussi innocent et primordial que l’écoute de ce que l’enfant a à dire : l’absence de jugement, l’acceptation, sans ce prétendu respect paralysant, l’accompagnement constant, l’enrichissement partagé, la certitude que toute beauté nous appartient et est à notre portée si nous savons la désirer, si nous avons la patience de la découvrir.

Et, presque sans s’en rendre compte, un autre élément apparaît, particulièrement important lorsqu’il s’agit de passer du domaine plus intuitif au domaine conscient et abstrait de l’écriture : le temps. Respecter le rythme de l’enfant, c’est respecter les étapes de son développement sans les brusquer. Comme l’écrit Catherine L’Ecuyer : « Tuer l’imagination, l’émerveillement et la créativité d’un enfant pour lui inculquer une attitude rationnelle le plus tôt possible, et à l’encontre de sa nature, est typique d’une société froide, cynique et calculatrice. C’est l’antithèse même de l’émerveillement. »

De même que les premiers écrits étaient des signes nous permettant de nous souvenir de chansons familières, nous pouvons, dans l’aventure de l’écriture, suivre le même chemin et « écrire » les mélodies enfouies dans notre mémoire ; en commençant par des chants à deux notes, par degrés conjoints ou par petits intervalles et en élargissant progressivement la portée et la direction. Nous pouvons travailler de manière adiastématique en utilisant une ligne comme référence par la suite, et en essayant d’approcher la distématique par la conscience de mouvements disjoints d’amplitude variable. Il ne s’agit pas de remonter le temps et de nous priver de l’évolution nécessaire du langage : il s’agit plutôt de parcourir un chemin semblable à celui de ceux qui nous ont précédés, en veillant à ne pas perdre en cours de route la subtilité que l’écriture révélait.

Nous travaillerons de manière similaire avec la chiromancie : l’habileté et la précision dont faisaient preuve les maîtres anciens, capables même de dessiner la polyphonie de leurs mains, ne constituent pas le but ultime ; mais peut-être la capacité d’une plasticité fine et cohérente, la recherche des nuances et de l’expression par le geste, la traduction du mouvement et du caractère de la voix en geste visible, l’exigence de presque « broder » la direction du chant à partir de son audition intérieure.

Le passage à l’écriture sur papier ligné, avec ses possibilités infinies de nombre de lignes, sera naturel, évident et inévitable. C’est toujours une source de surprise et de curiosité pour les enfants de voir comment les anciens écrivaient et comment, peu à peu, ils ont établi un nombre de lignes approprié pour que la lecture et l’écriture ne soient ni fastidieuses ni illisibles ; de voir comment les tonalités sont établies à partir de la magie contenue dans les textes anciens et du secret de la quinte (Fa/Do/Sol), à la fois générateurs passés et futurs de tant de lois musicales. Toutes les merveilles de la relativité, avant l’établissement de l’absolu, trouvent leur place dès qu’un enfant est autorisé à expérimenter. Einstein disait : « L’esprit intuitif est un don sacré et l’esprit rationnel un fidèle serviteur. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. »

Toutes les subtilités si habilement déployées sur le plan auditif/mélodique semblent quelque peu détourner l’attention du travail sur le plan plus spécifiquement rythmique, bien que les neumes fussent essentiellement des détails rythmiques des mélodies mémorisées. Peut-être parce que le rythme initial était imposé par la durée des syllabes intonées, qui déterminait à son tour la direction de la mélodie. La notation de la durée du son, du libre au rythmique et proportionné, est donnée par le « souffle » qui anime le chant… le souffle et le silence. Éduquer dans le silence, afin que même les plus beaux sons ne soient pas intrusifs et ne nous empêchent pas de découvrir le fil invisible qui les unit.

Le travail intense que se livraient les chanteurs à l’époque de Guido (avant que les innovations qu’il a introduites ne permettent une réduction aussi radicale du temps consacré à l’étude) s’inscrivait dans une routine qui durait des années, sans jamais atteindre une formule absolue qui n’existait pas encore : la vie est, dans une large mesure, une succession d’actes répétés. La confiance et la sécurité que procurent des habitudes structurées sont ce qui nous laisse véritablement place à la créativité et à la rêverie. L’écriture et la lecture sont des routines qui, une fois ancrées, nous permettent de nous immerger dans les merveilles du savoir.

Comment empêcher la routine d’un travail, parfois mécanique et donc dépourvue de conscience, d’en étouffer l’essence même ? En lui conférant du sens, en l’humanisant, en la transformant en un rituel désiré et attendu, sachant que c’est seulement en l’imprégnant de signification, d’affection et d’intelligence que nous pourrons l’intérioriser et nous l’approprier. Si nous y ajoutons l’association de cette répétition à la présence d’un être cher qui nous guide, nous accompagne, nous facilite la tâche et y prend plaisir, et qui est capable d’humaniser cette routine, alors nous serons sur la voie de la transformation du travail d’une discipline qui peut paraître ardue et aride en un moment attendu et presque magique.

Cette « magie » imprègne chaque vers chanté, caractérisée par une ethos particulière, un caractère, une structure intervallique, un usage approprié, une manière, un mode. Un autre élément distinctif qui nous relie à un sentiment ancestral, qui résonne avec un instinct mélodique naturel, propice aux commencements. Commencer par les harmoniques et la résonance d’un bol chantant tibétain ou d’une cloche au timbre unique, et les laisser s’exprimer, les laisser résonner ; établir des répétitions, des imitations et de petites inventions, des dialogues en questionnement et réponse… Un creuset de couleurs que l’on peut associer à des sentiments et des caractères divers, qui, lors de l’improvisation, peuvent suggérer différents rythmes, mesures, dynamiques et tempos. On pourrait associer de petits motifs et mélodies de chaque mode à notre mémoire, lire de petits fragments… tant de possibilités diverses, considérant la présence durable de la musique modale au-delà des premiers siècles.

Conclusion

Trouver un moyen de relier l’évolution du monde à la vie de l’enfant peut sembler si évident qu’au fond, cela devient un défi et une aventure : sans prétention, sans chercher à prouver quoi que ce soit ni à créer des liens forcés, mais plutôt avec le désir de laisser s’exprimer la musique et la nature propres à l’enfant.

Qu’ils s’expriment dans une langue ancienne qui, pourtant, se renouvelle à chaque instant, à chaque occasion créative, car elle recrée dans le présent non seulement la nouveauté qu’elle représentait, mais aussi la magie qu’elle continue de signifier : partir du souffle le plus profond de l’âme et donner vie et voix à la pensée déjà imaginée.

« Tel homme, telle musique »

Annexe : analyse de la notation d’un Graduel

L’analyse de la notation du Graduel Exsurge domine non praevaleat homo (tiré du Cantatorium de Saint-Gall, vers 922/925) peut servir d’exemple pour l’étude des différents neumes, une brève explication de leur interprétation et leur transcription en notation carrée.

1ère ligne |

| NEUMES | TRANSCRIPTION EN NOTATION CARRÉE | EXPLICATION | AUTRES INTERPRÉTATIONS POSSIBLE |

2 tractus : le 1er avec celeriter le deuxième avec épisème |  | Deux neumes individuels , généralement utilisés en allemand pour exprimer une tendance vers la basse ou l’unisson | |

Tristropha |  | Neume de trois notes à l’unisson dans la même articulation vocalique lumière | |

clivis con tenere dans la note supérieure |  | 2 notes descendantes ; ductus lisse (arrondi) montrant une connexion entre les deux notes et avec une verticalité (probable saut mélodique) | |

scandicus flexus avec quilisma et épisème |  | ascendante de trois notes suivie d’une flexion vers le registre grave ; pause neumatique entre la 1re et la 2e (indiquant une légère séparation vocale), quilisma sur la 2e et épisema sur la 3e. | tractus initial et torculus postérieur avec quilisma sur la 1ère note et épisema sur la supérieure (*d’autres tractus de ce type sont plus longs ; la longueur de celui-ci semble l’inclure dans le neume ) |

dystrophie |  | 2 notes à l’unisson avec la même articulation de voyelle légère | |

clivis avec celeriter |  | 2 notes descendantes ; ductus lisse ( liaison entre les deux notes) et vertical (probablement un saut mélodique) ; de par sa position, le celeriter semble faire référence au groupe de neumes groupés ( dis./clivis/tris .). | |

Tristropha |  | neume de trois notes à l’unisson dans la même articulation vocalique lumière | |

sc . flexus (quil./ tenere ) | _ | ascendant de quatre notes puis fléchissant vers le registre grave ; la 1re et la 2e séparées du reste neumatique, trait de plume sur la 3e, trait allongé sur la 4e . | 2 tractus initiaux et torculus postérieur avec quilisma dans la 1ère note et tenere dans la supérieure |

clivis avec celeriter |  | 2 notes descendantes ; ductus lisse et vertical ; celeriter applicable à l’ ensemble du neume | celeriter applicable à la note supérieure (1ère) |

pieds ( podatus ) |  | 2 notes ascendantes ; conduit vocal angulaire, visant une émission vocale définie pour chaque note, avec une épaisseur particulière pour la 1re. | |

sc . avec quilisma dans le 3ème |  | quatre notes ascendantes ; la 1ère et la 2ème séparées des autres (coupe neumatique ), quilima sur la 3ème note | – 2 tractulus initial et pesquilisma postérieur – type de salicus (avec quilisma intermédiaire) de construction spéciale |

clivus avec épisème |  | 2 notes descendantes ; ductus lisse et vertical ; épisème à double tracé (horizontal et vertical) dans la note inférieure (semble rechercher une incision vocale particulière) | |

dystrophie avec épisème |  | 2 notes à l’unisson avec la même articulation de voyelle légère, avec épisème sur la 2ème note (durée plus longue) | |

torculus |  | 3 notes, avec une montée initiale (de la 1re à la 2e) et une descente subséquente (de la 2e à la 3e) ; léger ductus (arrondi) indiquant l’union, et vertical (degré disjoint possible) | |

virga |  | neume individuel, généralement utilisé dans la notation allemande pour exprimer une tendance vers une hauteur élevée ou l’unisson (bien qu’il paraisse bas, il peut indiquer l’unisson avec la note précédente) | |

torculus avec célerit |  | 3 notes, ascendantes puis descendantes ; ductus léger et vertical ; de par sa position, celeriter applicable à tous les neumes | |

2ème ligne | |||

virga avec épisème |  | neume d’une note à tendance mélodique aiguë (ou évitant la grave) ; l’épisème exprime l’importance vocale que le copiste accorde à la note. | |

clivis avec celeriter |  | 2 notes descendantes ; ductus lisse et vertical ; celeriter applicable à l’ ensemble du pneuma | celeriter applicable à la note supérieure (1ère) |

pied quassus |  | ascendant deux notes (pes) avec liquéfaction initiale | |

pied subbipunctis |  | Pied subbipunctis avec épisème initial et celeriter intermédiaire ; coupure neumatique indiquant l’entité propre de chaque note (sans union vocalique évidente) | Tractulus avec épisème initial et climacus avec celeriter suivant |

clivis avec tenere |  | 2 notes descendantes ; ductus doux et vertical ; tenere applicable au neume complet | tenere applicable à la note supérieure (1ère) |

Climacus avec Celeriter |  | Descente en 3 notes avec céleri | |

porrectus fl avec ténéré |  | trois notes descendantes et ascendantes ( porrectus ) avec flexion finale ajoutée (descente) ; coupure neumatique intermédiaire , indiquant une articulation séparée ; long ténéré intermédiaire | deux clivis consécutifs (une interprétation improbable qui permettrait l’unisson ou même une descente entre la 2e et la 3e note) |

virga avec épisème |  | neume d’une note à tendance mélodique aiguë (ou évitant la grave) ; l’épisème exprime l’importance vocale que le copiste accorde à la note. | |

5 tractus |  | succession de neumes individuels (d’une même note), avec possibilité d’unissons ou de degrés conjoints entre eux (ou les deux) | |

Climacus |  | descendre trois notes avec légèreté sur la deuxième note | |

Climacus |  | descente de trois notes d’intensité similaire dans les notes graves (le trait intermédiaire allongé, de type tractulus , peut indiquer un degré disjoint) | |

clivis |  | 2 notes descendantes ; ductus doux (arrondi) | |

Torculus |  | 3 notes, ascendantes puis descendantes ; tracé avec un ductus particulier , plus épais sur les 1ère et 3ème notes (plus de poids lors de l’articulation de ces sons) | |

Pied subbipunctis avec inferius |  | deux notes ascendantes suivies de deux notes descendantes, avec une légère articulation sur la 3e Le « i » dans inferius indique une descente (déjà implicite dans le climacus , on peut donc deviner que la dernière note est plus basse que la suivante). | |

Climacus |  | descente de 3 notes, avec un ductus indiquant une certaine intensité dans l’articulation des 2 dernières. | |

torculus resupinus avec quilisme |  | ascension finale, suivant le torculus ; quilisma initial (avec indication mélodique) | |

clivus avec épisème |  | descendant deux notes avec épisème dans la première | |

Extrait vidéo YouTube de Exsurge domine non praevaleat homo associant les deux écritures, neumatique et carrée (cliquer sur l’image).

En complément, voici le Graduel dans son intégralité.

Bibliographie

- « La valeur humaine de l’éducation musicale », Edgar Willems

- « La préparation musicale des plus jeunes enfants », Edgar Willems

- « Les fondements psychologiques de l’éducation musicale », Edgar Willems

- « Éléments de solfège et d’harmonie du langage musical », Jacques Chapuis

- « Introduction à l’écriture et à la lecture », livret n° 5, Edgar Willems

- « Sémiologie grégorienne », Dom Eugène Cardine

- « Les modes grégoriens », Dom Daniel Saulnier

- « Le symbolisme de la gamme », Jacques Chailley et Jacques Viret

- « Chant grégorien », Juan Carlos Asensio

- « Musique médiévale », Richard H. Sauter

- « Éduquer à l’émerveillement », Catherine L’Ecuyer

- « Idées générales sur ma méthode », Maria Montessori

- « De ignoto cantu », Guido d’Arezzo

- « De chez moi au monde » Blog

- « Dictionnaire de la musique et des musiciens de New Grove »

- « Éthique à Nicomaque », Aristote

- « L’orthodoxie », G.K. Chesterton

Remerciements

Un immense merci aux enseignants qui m’ont fait confiance et ont partagé avec moi leur expérience, leurs connaissances, leur savoir-faire, leur être.

À mes collègues, avec qui je partage la joie d’un travail enrichissant, gratifiant et intense, plein de beauté et de vie.

À ma famille, mon souffle, qui me soutient et me nourrit, qui me met à l’épreuve et me connaît, qui comprend mes absences et fait de moi la personne que je suis.

À Fernando, ma lumière.