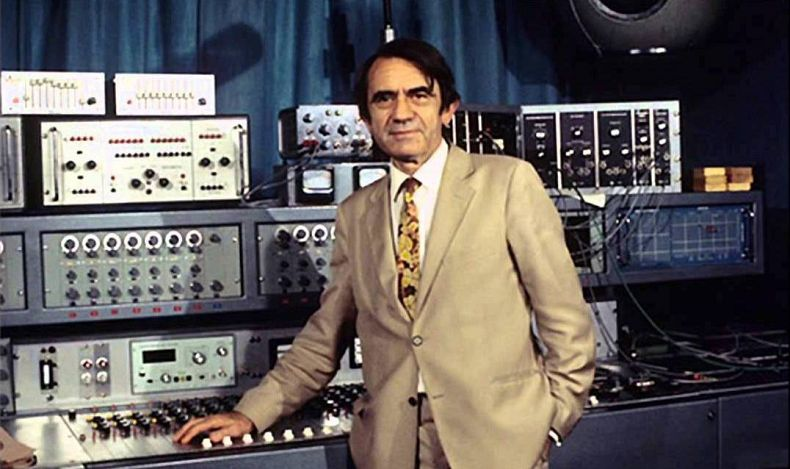

Pierre Schaeffer (1910-1995) : le père de la musique concrète.

“Écouter, c’est prêter attention à tout ce qui sonne.”

Pierre Schaeffer

Avec Pierre Schaeffer, le train qui passe, le froissement du papier, le bruit du vent deviennent une matière sonore, une invitation à écouter autrement.

Avant toute chose, je dois lever une confusion à laquelle j’ai moi-même succombé : la musique concrète n’est pas réalisée en direct avec des objets du quotidien, ou des outils, détournés de leur usage pour les agencer et réaliser un discours musical.

Ces objets sont enregistrés, puis travaillés, disséqués en laboratoire, pour constituer une banque « d’objets sonores » utilisés ensuite dans des compositions musicales. Ces premières recherches avaient pour origine des corps sonores « concrets » riches de vibrations d’origine acoustique. Ce n’est que quelques années plus pard que se sont ajoutés des sons d’origine électroacoustique.

La meilleure introduction au travail de Schaeffer est peut-être l’extrait d’un entretien à propos de « Variations sur une flûte mexicaine » :

Et maintenant, quelques aspects de ses réalisations :

- Introduction à la musique concrète : Étude de chemins de fer – L’oiseau RAI – Variations sur une flûte mexicaine. (1948-49)

- Orphée, en collaboration avec Pierre Henry (1953)

- Étude aux objets (1959)

Figure incontournable de la création musicale du XX° siècle, Pierre Schaeffer ne se considéraait finalement pas comme compositeur, mais comme chercheur. Il renia assez rapidement l’appellation de « musique concrète » au profit de « musique expérimentale ». Il était très conscient que ses recherches contribueraient à l’émergence d’un autre type de musique, parallèlement à un autre regard porté sur les sons et les bruits.

Pierre Schaeffer (1910-1995) est un ingénieur, chercheur, théoricien, compositeur et écrivain français. Il a également été homme de radio, fondateur et directeur de nombreux services.

Vous aurez accès à d’autres éléments sur les titres suivis de * dans la rubrique

« Pour en savoir plus … »

Qu’est-ce que la musique concrète ?

Résolument acoustique, la musique concrète cherche son matériau dans les corps sonores, dont le son est capté par micro et généralement manipulé après enregistrement : soit mécaniquement (par montage ou variation de vitesse de lecture), soit électriquement (par filtrage du spectre des fréquences et amplification).

La musique concrète n’est pas de la musique électronique puisque dans celle-ci, les sons sont produits artificiellement et n’existent pas dans la nature. Cependant, un lien très fort va se tisser entre ces deux courants au XX° siècle, des œuvres musicales utilisant simultanément les techniques inhérentes aux deux genres. C’est la musique acousmatique.

Pourquoi Pierre Schaeffer disait-il que la musique concrète “n’était pas de la musique” ?

Pierre Schaeffer a inventé la musique concrète non comme un style, mais comme une expérimentation de l’écoute. Il voulait interroger : « Qu’est-ce que la musique, si l’on travaille non plus sur des notes écrites, mais sur des sons enregistrés ?«

Après ses premières œuvres, il a constaté :

- Que beaucoup de pièces concrètes restaient des collages de sons sans langage musical clair.

- Qu’il manquait parfois une structure émotionnelle et poétique reliant les sons.

- Que cette recherche était passionnante, mais ne produisait pas toujours ce qu’il considérait comme “musique”.

“Ce que j’ai fait n’était pas de la musique,

c’était une recherche qui posait la question de la musique.”

Pierre Schaeffer

Il a donc préféré continuer à penser et enseigner l’écoute, laissant d’autres compositeurs prolonger la musique concrète dans des directions artistiques variées, au premier rang desquels un de ses premiers collaborateurs : Pierre Henry

Le catalogue des compositions de Pierre Schaeffer est assez réduit, et avec le recul, ses œuvres ne sont peut-être pas vraiment destinées à être écoutées comme des œuvres musicales.

Elles n’en demeurent pas moins très intéressantes à connaître, c’est pourquoi je vous les propose ici !

Podcast *

Je vous recommande vivement la lecture des textes passionnants de ce podcast, accessibles en lien PDF.

Études de bruits (1948) *

00:00 Étude aux chemins de fer – trains 02:53 Étude aux tourniquets – toy tops and percussion instruments 04:52 Étude violette – piano recorded for Schaeffer by Boulez 08:12 Étude noire – piano renregistré pour Schaeffer par Boulez 12:11 Étude pathétique – casseroles, péniches, chant, discours, harmonica, piano

Variations sur une flûte mexicaine (1949)

Cette pièce me paraît la plus claire pour comprendre le travail de Schaeffer : sur cet enregistrement, il n’a rien utilisé d’autre que les 8 premières notes de la flûte. Passées au crible de son laboratoire, il en a extrait entre autre les attaques, matière percussive, a joué sur la vitesse, les superpositions, etc…

L’oiseau RAI (1949)

Suite pour 14 instruments (1949)

I. Prélude

II. Courante-roucante

III. Rigodon

IV. Vagotte-gavotte

V. Sphoradie

Suite des 5 Mouvements

Orphée 53 (1953)

Orphée 53, en collaboration avec Pierre Henry, « Opéra concret » pour trois voix, clavecin, violon et bande, 1953.

I. Prologue II. Premier air d’Orphée [01:15] III. Premier récitativ d’Orphée [03:17] IV. Les Monstres [06:37] V. Parade d’Eurydice [10:00] VI. Débat d’Orphée [13:24] VII. Rupture finale [18:39]

Etude aux objets Part 1-5 (1959) *

0:00 Objets exposés 3:37 Objets étendus 6:35 Objets multipliés 9:40 Objets liés 12:50 Objets rassemblés

L’objet musical

L’expérience musicale a été une série de 6 émissions radiophoniques Voici une séquence radiophonique à la fois jubilatoire, par le dialogue de Schaeffer et son interlocutrice, et… indigeste, tant les explications sont complexes et nombreuses. Pour bien le comprendre, il me faudrait une dizaine d’écoutes !

Solfège de l’objet sonore (1967) *

Complément audio du Traité des objets musicaux.

Prologue : les quatre éléments du solfège – Pierre Schaeffer, narrateur. Podcast

Vous trouverez le texte en PDF ici et dans « Pour en savoir plus …«

Le coin des écoutes comparatives…

Bidule en ut (1950)

Bilude (1979)

« Étude aux chemins de fer »

Version originale de 1948 par Pierre Schaeffer

Version revisitée en 2011 par Pierre Borel, Saxophone & Hannes Lingens, Snare Drum & Objects

Vidéo de la performance.

Pour en savoir plus …

Éléments biographiques de Pierre Schaeffer autour de « Cinq Études des bruits » et « Étude aux objets«

Outre son travail novateur en tant que compositeur, Schaeffer était également un théoricien de la musique et un homme de lettres accompli, comme en témoignent ses nombreux écrits. Né en 1910, Schaeffer s’est d’abord orienté vers des études techniques et scientifiques et a travaillé comme ingénieur en télécommunications et technicien du son à partir de 1934, avant même d’envisager une carrière de compositeur. Son expérience professionnelle, combinée à des connaissances rudimentaires du violoncelle, lui a permis de réaliser ses premières œuvres de musique concrète, dont « Cinq Études des bruits » en 1948, suivie de la direction du Groupe de recherches de musique concrète (GRMC) de 1951 à 1953, qui prit plus tard le nom de Groupe de recherches musicales (GRM) et fusionna dans les années 1970 avec l’Institut national de l’audiovisuel pour former l’INA GRM.

Il intensifia sa réflexion théorique, qu’il avait déjà entamée très tôt, au détriment de sa pratique musicale et notamment afin de déterminer sa conception de la musique : Schaeffer était d’avis que la musique occidentale se privait d’une sphère importante en se concentrant sur les instruments traditionnels et, par conséquent, sur des hauteurs de sons fixes.

Sa remise en question des instruments traditionnels et l’expérience auditive associée à Varèse, Cage et Messiaen fournissent des informations sur son évolution professionnelle vers la composition et le travail sur les sons qui en résulte dans la musique concrète.

Qualifiée par Möller d’« œuvre majeure de Schaeffer », « l’Étude aux objets » peut être interprétée comme « le résultat d’une recherche sur les possibilités de domestication » et constitue la dernière grande composition de Schaeffer, qui n’accordait pas beaucoup d’importance à sa propre pratique compositionnelle et remettait sans cesse en question ses capacités de musicien. Elle représente une succession de plusieurs petites études, à l’issue desquelles Schaeffer abandonna complètement la composition pendant une longue période. L’œuvre défend l’idée qu’elle doit représenter la conclusion de la vision musicale du compositeur et aboutit ainsi « à une révolution complète du métier de compositeur ». Pour y parvenir, seuls des sons originaux, collectés pendant des années, ont été utilisés. Ceux-ci ont uniquement été édités, mixés et, tout au plus, transposés. Schaeffer considère sa composition comme un « paysage » dont « les objets musicaux […] ont été déployés pour former le matériau sonore de base qui ne sera jamais trahi ».

Le solfège de l’objet sonore

Pour les nécessités des traductions, j’ai transcrit le texte dit par Pierre Schaeffer dans l’enregistrement de ce Prologue.

Les minutages correspondent aux exemples sonores. Cliquez sur ce lien.

Et voici un film dans lequel la compositrice Beatriz Ferreyra présente le solfège des objets sonores de Pierre Schaeffer auquel elle a activement collaboré avec Guy Reibel.

Podcast sur Pierre Schaeffer

https://embed.radiofrance.fr/francemusique/diffusion/2745b095-f0a9-42da-9938-434b02f4ff6d